不動産クラウドファンディングは投資商品として人気が高まっており、多くのファンドで募集金額を大きく上回る申し込みを集めています。しかし、不動産クラウドファンディングのリスクやデメリットが気になるという人も少なくありません。

そこで、不動産クラウドファンディングのリスクやデメリットと併せてメリットも解説します。また、現物不動産やREITとの違い、成功するためのポイントなどについても見ていきましょう。

目次

不動産クラウドファンディングとは?

不動産クラウドファンディングとは、インターネット上で不特定多数の投資家から資金を集め、不動産を運用して収益をあげる新しい形の不動産投資です。不動産クラウドファンディング事業者は運用している物件から得る家賃収入や、売却益などを原資として投資家に分配金を支払います。

現物不動産を購入するには中古物件でも数百万円から数千万円かかりますが、不動産クラウドファンディングはファンドによっては1口1万円からの少額で投資できるため、気軽に始められるのが特徴です。

ファンドのタイプには、売却益をメインにする「キャピタル型」と、家賃収入をメインにする「インカム型」があります。

また、募集方法には「先着式」と「抽選式」がありますが、先着式の場合、人気のファンドはすぐに完売してしまうため、早めの応募が重要です。

国内のクラウドファンディングの市場規模

不動産クラウドファンディングを含む、国内のクラウドファンディングの市場規模は、矢野経済研究所のプレスリリースによると、2021年度で1,642億2,100万円となっています。新規プロジェクト支援ベースで前年から11.1%減少していますが、これは新型コロナウイルス感染拡大の影響によるものと考えられます。

6類型別の増減は、事業投資型、不動産型、株式型は増加、寄付型、購入型、貸付(ソーシャルレンディング)型は減少と明暗を分けました。寄付型、購入型など支援タイプのクラウドファンディングは減少しましたが、不動産クラウドファンディングは堅調に推移したことがうかがえます。矢野経済研究所では、2022年度の市場規模を前年度比16.3%増の1,909億8,200万円と見込んでいます。

不動産クラウドファンディングのリスク

不動産クラウドファンディングへの投資にあたっては、リスクを知ってから始めることが重要です。

中途解約ができない

現物不動産は運用の途中でも売却して現金化することが可能です。しかし、不動産クラウドファンディングは一部のファンドを除いて基本的に中途解約ができません。不動産クラウドファンディングは運営会社と匿名組合契約を結ぶので、出資者の都合によって解約することができないのです。お金が必要になったときに換金できないので、余裕資金で行う必要があります。

出資元本は保証されない

不動産クラウドファンディングは株式投資と同じく、出資元本は保証されません。ただし、セーフティネットとして「優先劣後方式」が契約に定められていれば、損失優先劣後方式では出資資金を「優先出資」と「劣後出資」に分け、前者を出資者、後者を運営会社とします。運用の結果、出た損失が劣後出資の範囲内であれば、運営会社が損失を負担するため、出資者が損失を被ることはありません。

運営会社の倒産リスクがある

不動産クラウドファンディングは運営会社が倒産するリスクがあります。例として、2018年12月にFUNDINNOを経由して投資家から資金を集めた株式会社ブレスサービスが挙げられます。とはいっても、不動産クラウドファンディング事業者の倒産ではありません。

ブレスサービスは株式投資型のファンドにおいて未公開株への投資で出資金を集めていた事業者です。未公開企業は上場企業に比べて実態がよくわからないため、株式投資型はハイリスクな投資となります。不動産投資型は実態がはっきりしている不動産への投資なので株式型に比べれば倒産リスクは低いです。それでも可能性がゼロではないことを心得る必要があります。

人気ファンドは投資できない場合がある

不動産クラウドファンディングは株式のようにいつでも購入できるわけではありません。募集方法が「先着式」のファンドは募集を開始して短期間で満口になってしまうことも珍しくありません。「抽選式」の場合は申込締め切り後に抽選が行われ、当選した人だけが投資できます。こちらも外れれば投資できないため、やはり投資機会逸失リスクがあります。

レバレッジが効かないので投資効率が悪い

不動産投資は金融機関から融資を受けることで、自己資金だけでは買えないような優良物件に投資することが可能です。レバレッジとは「てこの原理」という意味で、不動産投資では小さな資金で大きな物件を運用することをいいます。

例えば、自己資金2,000万円で購入した物件で年間160万円の家賃収入を上げると利回りは8%です。4,000万円の融資を受け6,000万円の物件を購入して年間480万円の家賃収入を上げると利回りは同じ8%ですが、収益はローン利息を引いても大幅に多くなります。一方で不動産クラウドファンディングは投資を目的とした融資を受けることはできないため、自己資金の範囲でしか収益を上げることができません。

他の不動産投資とのリスクやデメリットの違い

不動産クラウドファンディングと現物不動産、J-REIT(上場不動産投資信託)を比べると、以下のようなリスクやデメリットの違いがあります。

| 不動産クラウドファンディング | 現物不動産 | J-REIT |

|---|---|---|

| ・人気のファンドは買えない場合がある ・満額償還されない場合がある ・中途解約できない | ・空室リスク ・家賃下落リスク ・家賃滞納リスク ・修繕リスク ・災害リスク ・金利上昇リスク | ・値下がりリスク ・減配リスク ・上場廃止リスク ・自分で物件を選べない |

まず購入前の段階で違いがあります。現物不動産は資金があれば好きな物件を購入でき、J-REITも成行買いであれば確実に買い付けができます。しかし、不動産クラウドファンディングは先着式では短期間で完売し、抽選式なら高い倍率となり、購入が難しいというデメリットがあります。ただ、それはそれだけ投資家からの信頼が高い証拠ともいえるでしょう。

家賃収入に関しては現物不動産には空室リスクや滞納リスクがあり、J-REITでは価格の下落や減配されるリスクがあります。不動産クラウドファンディングも満額償還されないリスクはありますが、多くはマスターリース契約によって一定の家賃収入が保証されるので、元本割れするケースは稀です。

保有期間は現物不動産とJ-REITは自分で決められますが、不動産クラウドファンディングは運用期間が決まっているため、中途解約ができません。逆にいえば満期まで確実に保有するので計画的な運用が可能ということにもなります。

特殊な違いとしては、J-REITには他のファンドとの合併により上場廃止になる銘柄もあります。上場廃止になると市場で売買できなくなります。

不動産クラウドファンディングはリスク以上にメリットが豊富

不動産クラウドファンディングは、リスクやデメリット以上にメリットが豊富にある理想的な投資商品といえます。主なメリットとして以下の7つのポイントが挙げられます。

1万円からなど少額での投資が可能

不動産クラウドファンディングは1万円の少額から投資が可能です。ただし、1口1万円や10万円のファンドが多いものの、50万円や100万円のファンドもあるため、まとまった資金を投資することもできます。会社員であれば毎月の給料から1万円のファンドを購入し、年2回のボーナスで10万円のファンドを購入するという投資方法もよいでしょう。

J-REITの1口価格は最も安い銘柄でも4万円以上なので(2023年6月9日現在)、不動産クラウドファンディングの投資しやすさが際立っています。

利回りが高めに設定されている

不動産クラウドファンディングは他の投資と比べて利回りは高めに設定されています。ファンドにもよりますが、おおむね4~7%程度の高い運用利回りを得ることができます。これは日経平均採用銘柄の平均配当利回り2.10%(2023年6月9日現在、前期基準)と比べても高い水準です。

株式配当は購入時の株価が高くなると利回りが低下するデメリットがありますが、不動産クラウドファンディングは価格の変動がないのでほとんどの場合、予定利回りどおりに配当されるため安心です。

運用の手間がかからない

現物不動産投資は運用に手間がかかるのが大きなデメリットです。不動産クラウドファンディングはインターネット上ですべての手続きが完了するため、運用の手間がかかりません。

物件の管理や運営は事業者が行い、投資家が物件に関わることはないため、忙しい人でも手軽に不動産に投資できます。出資手続きを完了したら、あとは満期まで待って分配金を受け取るだけなので、最近話題になっている「ほったらかし投資」ともいえます。

損失リスクを回避しやすい仕組みがある

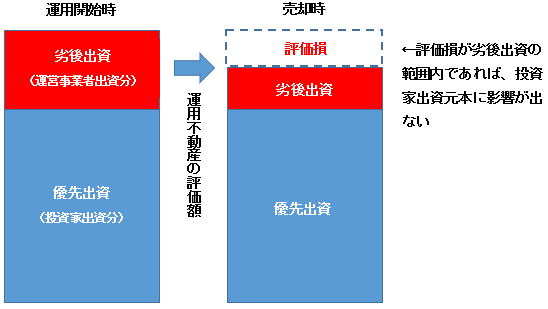

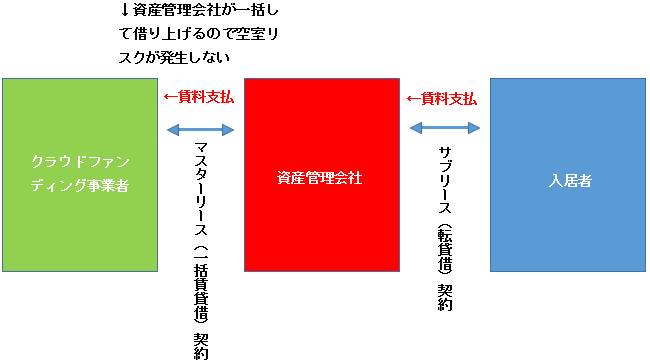

不動産クラウドファンディングには損失リスクを回避するための仕組みが用意されています。「優先劣後方式」と「マスターリース契約」により下図のような仕組みで投資家に損失が出ないように保護しています。

「優先劣後方式」は物件を売却した時に損失が出た場合、あらかじめ決められた比率(赤い部分)で劣後出資者である事業者が損失(点線部分)を負担する仕組みです。評価損が劣後出資比率の範囲内であれば、投資家の優先出資元本(青い部分)が毀損することはありません。不動産クラウドファンディングに元本割れが少ないのはこの仕組みがあるからです。

「マスターリース契約」はクラウドファンディング事業者が資産管理会社とマスターリース契約(一括借り上げ)を結び、一定額の家賃保証(空室保証)を受けるため、空室の有無にかかわらず一定の賃料の支払いが保証されます。これにより空室が出て分配金が減らされるという事態を回避できます。

価格の変動がない

不動産クラウドファンディングは株式やJ-RIETのような価格の変動がありません。毎日相場をチェックする必要がないので、値動きに一喜一憂することもなく、精神的にも安定した投資が可能です。

値動きのある商品にのみ投資していると、相場が上昇しているときは成果が上がりますが、リーマンショックやコロナショックのような経済危機が起きたときは大きく資産を減らすリスクがあります。価格の変動がない不動産クラウドファンディングをある程度ポートフォリオに組み入れておけば、暴落時にも下支えになるでしょう。

比較的短い運用期間

不動産クラウドファンディングは短い運用期間のファンドが多いので、こまめに収益を得られるのもメリットです。運用期間は3ヵ月、6ヵ月、12ヵ月、18ヵ月、24ヵ月などがあります。例えば、半年後に旅行に行くので、3ヵ月のファンドで運用して分配金を旅行費用の足しにするという戦略も立てられます。

個人向け国債は元本保証ですが、期間が3年・5年・10年と長く、こまめに収益を得たいという人には向いていません。不動産クラウドファンディングは大部分のファンドが1年以内に満期を迎えます。複数のファンドを組み合わせれば、短いサイクルで何度も分配金を得られるので、投資の楽しさを実感できることでしょう。

投資物件を自分で選ぶことができる

不動産クラウドファンディングは不動産のプロが選んだ募集案件のなかから、このマンションが良い、このビルが良さそうだと自分で選ぶ楽しみがあります。自分で物件の概要を確認し、条件の有利な案件を選ぶ習慣が付くので、将来は現物不動産にも投資してみたいと考える人に適しています。

これに対し、J-REITなどは投資する不動産は事業者が決定するので、投資家が選ぶことはできません。また多数の物件に分散投資するため、物件を保有する感覚に乏しいというのもデメリットです。単一物件に投資する不動産クラウドファンディングのほうが、不動産を保有する感覚が強くなります。

不動産クラウドファンディングで成功するためのポイント

ここまで述べたリスクを理解したうえで、不動産クラウドファンディングで成功するためのポイントを把握しておきましょう。

運営会社の公式サイトで実績や募集内容を吟味する

運営会社は公式サイトにこれまでの運用実績や、現在募集しているファンドの詳細な募集要項を掲載しています。各運営会社の内容を比べるには比較サイトが便利ですが、その場合でも最終的には選択した運営会社の公式サイトで詳細を確認することが大切です。

投資信託やクラウドファンディングでは、運用会社によって成果に大きな差が生じる場合があります。実績があり信頼できる運営会社を選ぶようにしましょう。

比較サイトで運営会社を選ぶ場合は、掲載会社数が多いサイトを活用したほうが優良な運営会社と出会える確率が高くなります。例えば、不動産クラウドファンディングの情報を集約して一括で投資家に提供する総合情報サービス「YANUSY Funding」には2023年6月9日現在で17社が参加しています。他の比較サイトと比べても充実した情報提供が期待できます。

優先劣後方式のファンドか確認する

多くの不動産クラウドファンディングでは、先に述べた優先劣後方式を採用していますが、なかには優先劣後方式ではないファンドもあるため、契約する際は優先劣後方式が設定されているファンドであるか確認してから申し込むようにしましょう。

なお、劣後出資の割合はファンドごとに異なり、30%のファンドもあれば10%しかないファンドもあります。割合が高いファンドを選んだほうが、リスクを抑えられるのはいうまでもありません。また、同じく不動産に投資するREIT(不動産投資信託)には優先劣後方式がないため、不動産クラウドファンディングのほうが元本割れのリスクは低いといえます。

複数のファンドに分散投資する

投資における一番のリスクヘッジは分散投資ですが、不動産クラウドファンディングでも複数のファンドに投資することでリスクを軽減することができます。不動産クラウドファンディングは中途解約ができないので、満期の違うファンドを複数保有することで償還の機会が多くなり、資金を確保しやすくなります。

居住用不動産を投資対象にしたファンドを選ぶ

ファンドの募集要項には投資する物件タイプが記載されています。オフィスやホテルを投資対象にしたファンドは新型コロナウイルス感染拡大など、不測の事態が起こった際に空室リスクが高まります。安定した運用を望むなら居住用不動産を対象にしたファンドを選んだほうが無難です。

どうしてもオフィス、ホテル、商業施設、物流施設などに投資したい場合は、居住用不動産と組み合わせて分散投資するのも1つの方法です。

ファンドの情報を把握し、募集を開始したら早めに申し込む

不動産クラウドファンディングは募集している本数がそれほど多くありません。不動産クラウドファンディングを探している人は常にいるので、ファンドの募集が始まると先着順の案件は早期に満口になる可能性があります。ファンドの募集要項を見て投資を決意したら早めに申し込むことが大事です。

初心者は不動産クラウドファンディングで少額投資してみよう

不動産クラウドファンディングは、リスクやデメリット以上にメリットが多い投資先です。予算の関係で現物不動産投資に踏み切れない人も、少額で投資できるので不動産投資の入門編として最適です。

投資初心者にとって一番心配なのは元本を減らすことですが、不動産クラウドファンディングはほとんどの場合、「優先劣後方式」や「マスターリース契約」という仕組みによって、投資家保護がしっかりなされています。元本割れするファンドは稀なので、初心者でも安心して投資できます。

不動産に興味を持ったら、まずは不動産クラウドファンディングに少額から投資してみてはいかがでしょうか。

>>【無料小冊子】不動産投資ローンマニュアル - 仕組みから審査攻略法までを解説

>>【無料小冊子】40の金融機関と接する融資のプロがコロナ禍でも融資を引き出せる方法を解説

【あなたにオススメ】

・人生100年時代には2000万円の貯蓄が必要!貯金では簡単ではないが、不動産投資なら可能性が高まる

・今日からできる!収益不動産の価値を見極める3つの評価方法

・資産運用としての不動産投資の位置づけ

・話題の海外不動産投資はアリなのか?を正しく判断できる5つの視点

・好調が続くREIT投資のメリットとデメリット、今から買うのはアリか