サブリースは、不動産投資家にとってリスクヘッジに有効な仕組みです。そのため、利用者は多いのですが人気が高まる一方で不動産投資関連のトラブルも増加しています。

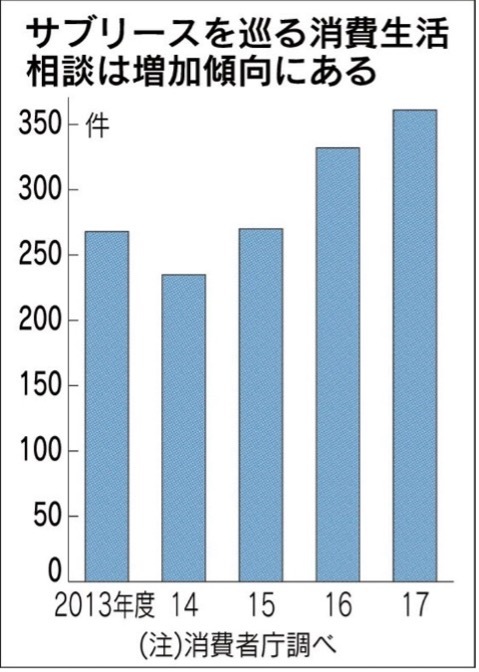

以下は、消費者庁のデータに基づいて日本経済新聞に掲載されたサブリースの消費生活相談の件数推移です。2013~2017年までのデータですが、その短期間でも相談件数が急増していることがうかがえます。

サブリースは、空室の有無に関係なく不動産を一括借り上げしてもらえるため、不動産投資家はリスクを取ることなく賃貸経営ができる点がメリットです。しかし、サブリース関連のトラブルが増加していることを考えると、やはりサブリースに対する正確な知識と理解が必要なことは間違いありません。

本記事では、サブリース契約を検討している方に向けてサブリースについての基本やメリット、デメリットなどを余すところなく解説します。サブリースを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

1.サブリースの基本と仕組み

サブリースのメリット・デメリットや注意点などを解説する前に、まずサブリースについて概要を解説します。

1-1.サブリース契約とは

賃貸経営・不動産投資におけるサブリース契約は、「転貸借」や「又貸し」とも呼ばれます。一般的な賃貸経営においては、マンション・アパートオーナーと入居者が、管理会社を介して賃貸借契約を締結するケースが多くなっています。

それに対してサブリース契約では、サブリース会社がオーナーから物件を一括して借り上げ、入居者に転貸借を行うことによって投資物件を運営します。したがって、サブリース契約ではオーナーと入居者には直接の契約関係がないのが一般的です。

通常であれば物件オーナーと入居者が直接賃貸契約を交わしますが、そこにサブリース会社が介在し、オーナーと入居者それぞれがサブリース会社と契約を結ぶのがサブリース契約です。

1-2.サブリースの種類

一口にサブリースといっても、契約の形態によって2種類あります。

①賃料固定型

サブリース会社が物件オーナーに支払う賃料が固定されている契約形態です。オーナーにとっては契約時に賃料収入が確定するため「収支計画を立てやすい」「リスクヘッジになる」といったメリットがあります。

②実績賃料連動型

実績賃料連動型は、契約時に賃料を固定することなく不動産市場の相場に応じて賃料が変動する契約形態です。賃料相場が上昇すればサブリース会社から支払われる賃料も上昇しますが、相場が下落すれば賃料収入も減ってしまいます。

1-3.サブリース費用の相場

サブリース契約はサブリース会社が家賃保証という形でリスクテイクをするため、費用が発生します。サブリース会社がオーナーに支払う金額の相場は、満室時の想定賃料の85~90%程度です。つまり、満室時の想定賃料の10~15%がサブリース費用の相場ということになります。

1-4.どんな会社がサブリースを提供しているのか

サブリースを提供しているのは、主に建設会社やハウスメーカー、大手不動産会社、賃貸管理会社などの系列会社です。本業は別業態ながら、サブリース部門を子会社化している会社も少なくありません。

1-5.サブリースに近い各種サービス

サブリースは家賃保証だけでなく、賃貸物件管理や家賃の回収、空室の解消に向けた集客などさまざまなサービスがパッケージ化されたものです。サブリース契約ではなく、以下のような部分的なサービスを選ぶこともできます。

①物件管理

物件そのものの維持管理や入居者募集、賃料回収などを一括して委託できるサービスです。サブリースを利用していない物件オーナーでも、その多くが利用しています。

②滞納保証

入居者が賃料滞納した時に、その賃料を保証するサービスです。これはオーナー向けのサービスの側面はもちろんですが、主に入居者が保証人の代わりに利用するサービスとして位置づけられています。

③空室保証

不動産投資における最大のリスク、空室に対する保険のようなサービスです。一定以上の空室が発生した場合、契約に基づいて不足分の支払いを受けることができます。

2.サブリース契約のメリット7つ

サブリース契約の主なメリットは、以下の7つです。

2-1.賃貸経営の手間が省ける

サブリースは物件を一括で借り上げるため、オーナーの契約相手はサブリース会社のみです。サブリース会社を利用すればオーナーに代わって以下のような業務を行ってもらえます。

・入居者の募集業務

・家賃の回収

・契約更新

・退去時の対応

・建物のメンテナンスや修繕など

不動産投資家が自分でやるには、あまりにも多岐にわたる業務を一括して任せることが可能です。極端にいえば不動産投資家がやることは、毎月サブリース会社から送られてくる家賃の明細書を確認するだけとなります。

例えば「所有物件数が多い」「不動産投資が副業」といった場合など賃貸経営に多くの時間を割けない不動産投資家にとっては、手間が省けて業務効率が上がるため大きなメリットです。

2-2.投資物件運営のノウハウがなくても賃貸経営ができる

初めて不動産投資をする人にとって「大家さんの業務」はどれも未知の世界でしょう。初心者のため、不動産投資や物件管理に関する専門知識、ノウハウがないのは当然です。

しかし、サブリースを利用すれば家賃回収や滞納時の保証といった金銭面だけでなく物理的な物件の管理も任せることができるため、ノウハウがいりません。

初めての人にとって、不動産投資の世界には不安が付き物だと思いますが、最初からプロの知見に頼ることができるのは、サブリースの大きなメリットといえるでしょう。

2-3.空室が発生しても一定割合の賃料が保証されている

サブリースの契約内容によって異なりますが、一般的に賃料の一定割合(85~90%程度)が保証されるため、空室が増えた場合でも収入が大幅に減ることを回避できます。

空室率には「水物」の部分があるため、サブリースを活用すれば家賃収入を安定化させ長期的な計画を立てやすくなります。

また、家賃が入らなくなるリスクは、空室だけではありません。例えば入居者が付いているのに滞納で家賃が入らない事態になったとしても、サブリース契約をしていれば家賃の支払いを受けられるため「家賃が入らないリスク」を幅広くカバーできます。

2-4.入居者が退去した後の原状回復はサブリース会社の責任で行われる

入居者が退去した際には、次の入居者のために当該物件の原状回復が必要です。原状回復費用を「退去する入居者が負担するのか」「不動産投資家が負担するのか」については、国土交通省が定める「原状回復ガイドライン」に準拠することになります。しかし、それでもスムーズに解決できないことも少なくありません。

一方、サブリースの場合、管理業務の一環として退去者との交渉や発生した費用の一部負担などをしてもらえるのが一般的です。

2-5.トラブルに強い

不動産投資は、人を相手にするビジネスだけにさまざまなトラブルが発生する可能性があります。不動産投資家と入居者とのトラブルだけでなく入居者同士のトラブルについてもサブリース会社が責任を負うため、オーナーは関与する必要がありません。このことは、初めて不動産投資に参入する人にとって大きな安心感につながるでしょう。

万が一、問題が深刻化して訴訟に発展した場合でも、入居者の契約相手はサブリース会社になるため、対応はサブリース会社が一括して行います。

2-6.会計処理をシンプルにできる

一般的な賃貸経営では、交渉の結果や営業上の理由から入居者によって賃料が異なる場合があります。また、入退去時に発生する費用の清算・計上など税務を含めた会計処理にかかわる事務が煩雑になりがちです。

その点、サブリース契約であれば「入居者」に相当する契約相手が1社だけなので会計処理が非常にシンプルになります。

個人で不動産投資を行う場合、会計の知識がないことのほうが多いでしょう。知らないがゆえに不利益を被ることに不安を感じるかもしれません。しかし、サブリース会社に一任しておけばそういった不安やストレスからも解放されます。

2-7.相続税対策にもなる

サブリースには、相続税の節税効果もあります。例えば賃貸不動産を所有している人が亡くなった場合、その不動産物件が賃貸に供されていると資産価値の評価減となるのです。入居者にも権利が発生するため、その権利の分だけ評価が低くなるという考え方です。通常の賃貸経営で空室状態の物件は、入居者がいないため、相続財産としての評価を低くすることはできません。

しかしサブリースの場合は、一括借り上げなので契約対象の物件は満室扱いになり、相続財産の評価額を減じることができるため、相続税の節税効果が高くなります。

3.サブリース契約のデメリット6つ

サブリース契約を検討している人は、デメリットについてもしっかり押さえておきましょう。

3-1.実質的な家賃収入は減ってしまう

サブリース会社に支払う費用がある分、実質的な賃料収入は減ってしまいます。例えば、満室の場合毎月100万円の賃料収入が得られる物件でも、サブリース契約だと収入は85万~90万円程度になります。

ただしこれについては、空室リスクをヘッジできるための保険料のようなものと考えるべきでしょう。

3-2.サブリース会社の倒産・経営破綻リスク

サブリース会社は民間企業なので、経営不振などによる倒産や経営破綻のリスクがあります。管理を委託しているだけであれば、管理会社が倒産してもオーナーと入居者の契約が直接的な影響を受けることはありませんが、サブリースの場合は介在しているサブリース会社が倒産してしまうと、契約相手であるオーナーと入居者の両方が影響を受けます。

一般的に、サブリース会社が倒産した場合はオーナーと入居者の直接契約に引き継がれるのですが、問題はサブリース会社が預かっていた敷金(保証金)や賃料などの現金です。企業の倒産時にこれらが保全される可能性は高くないため、本来であればオーナーに渡されるはずだった現金を回収できないおそれがあります。

3-3.問題のある人が入居してしまうリスク

オーナーと入居者の契約であれば、入居者としてふさわしくない人とは賃貸契約を結ばないようにすることができます。しかしサブリースの場合、サブリース会社が問題ないと判断すれば契約するため、場合によっては問題のある人が入居してしまうリスクもあります。

3-4.設備更新やリフォーム費用はオーナー負担

賃貸経営では、物件や設備が経年劣化に伴いリフォームや設備の更新といった定期的なメンテナンスが必要です。こうした物件の価値や魅力を維持するための費用は、サブリース契約の対象外なので、不動産投資家が負担することになります。

ただし、このような費用については、サブリース契約をしていなくてもオーナーが負担するべきものなのでサブリース契約特有のデメリットというわけではありません。「サブリースだから何でも任せられる」と過度の期待をもたないようにしましょう。

3-5.免責期間が設けられている場合がある

サブリース契約には、不動産物件の新築後や入居者の退去が発生してから一定期間サブリース会社が家賃保証を行わない「免責期間」が設定されていることがあります。例えば退去から3ヵ月間が免責期間の場合、空室が発生してから3ヵ月間は家賃の保証が受けられず家賃保証の対象になるのは4ヵ月目以降です。

そのため、退去が発生したらすべてサブリースでまかなうことができると思い込むのは早計です。契約内容をしっかりと確認する必要があります。

3-6.売却時の資産価値が減少する場合がある

所有している物件の売却を検討している場合、サブリース契約があることで売却価格が低くなってしまうことがあります。なぜなら、サブリース料の分だけ収益が減ってしまうことが加味されるからです。

収益物件の売却価格は、収益還元法といって物件が将来生み出すと想定される価値によって価格が決まります。そのため、サブリース料の分だけ将来の収益が少なくなることが売却価格に影響するわけです。

4.オーナーが知っておくべきサブリースの注意点6つ

サブリースは、オーナーからすると安定的な家賃収入が見込め、ほとんど手間なく投資物件を運営することができるため、非常にメリットが大きいと思う方が多いかもしれません。しかしサブリースには、いくつかの注意点があります。ここでは、注意点を6つの項目に分けて解説します。

4-1.定期的に保証額の見直しがある

家賃保証に関しては、物件の周辺状況や社会情勢の変化などにより変更される可能性があります。例えば、契約時当初は85%や90%といった保証が受けられても数年後の契約内容の見直しで大幅に減額されることもあるのです。

これについては、過去に裁判でも争われており「減額は有効」とする最高裁判所の判例もあります。つまり合法的に保証額を減額されたらオーナーは、それを受け入れるしかありません。そこで契約時に注意したい項目をまとめました。

・保証額の見直し周期(いつ見直しがあるのか)

・保証額の固定期間

・保証額の引き下げに下限が設定されているか

・過去にあった保証額見直しの実績

これらの点を契約前に十分に確認して、オーナー側もサブリース契約の内容をしっかりと把握しておきましょう。

4-2.保証家賃は必ず事前にポータルサイトなどで適正かどうか確認しよう

家賃に相場があるようにサブリースによる保証家賃にも相場があります。対象となる物件の家賃相場に照らして、サブリース料が適正であるかどうかのチェックも怠らないことが大切です。

最も簡単な調べ方は、不動産ポータルサイトです。ポータルサイトで賃貸物件を検索し近隣の類似物件でどれくらいの家賃が設定されているのかを調べてみましょう。

それに対して80~90%程度の金額がサブリースによる妥当な保証家賃と推定できます。サブリース会社が提示してきた保証家賃に疑問がある場合は、その根拠についての説明を受けるようにしてください。

4-3.入居時の敷金、礼金、更新時の手数料などの取り決めも事前に確認しよう

賃貸契約時に入居者が支払う敷金や礼金といった初期費用についても「誰が受け取るのか」を事前に確認しましょう。多くのサブリース契約では、サブリース会社が家賃の保証などをする代わりに敷金や礼金といった初期費用はサブリース会社のものになります。しかしこれはあくまでも標準的なサブリース契約の場合です。

これからサブリース契約を結ぶのにあたっては、改めてチェックしておきましょう。

4-4.原状回復の費用負担について事前に確認しよう

入居者が退去し、次の入居者のために原状回復が必要な場合は、その費用を誰が負担するのかも重要な確認事項です。また次の入居者を募集するのにあたって不動産業者が入居者を見つけた場合は広告費を支払う必要があります。

この広告費をオーナーとサブリース会社のどちらが負担するのかも契約内容に含まれるので、要確認です。

4-5.中途解約は難しい

オーナーの意向でサブリース契約を終了させたい場合もあると思いますが、サブリースの中途解約は難しいことを知っておいてください。その理由は、貸主と借主の権利関係です。

弱い立場となる借主を保護する目的で設けられている借地借家法によって借主となるサブリース会社の権利も保護されています。そのため、オーナーの一方的な意向だけで中途解約をするのは難しいのです。

サブリース契約をする際には、安易に中途解約することはできない点を踏まえて慎重に検討するようにしましょう。

4-6.高額な違約金がかかるケースも

借地借家法における「正当事由」がなければオーナーが一方的にサブリース契約を解除できません。それでも解約したい場合は、サブリース会社から違約金を請求されることになります。

一般的に家賃の30日分といった金額が設定されているケースが多いです。しかしサブリース会社によっては、それよりも高額な違約金を設定していることもあります。サブリース契約をする前に違約金がいくらなのかも確認するようにしましょう。

5.サブリース契約を勧めてくる理由

サブリース契約は、オーナーにとって家賃が保証される点が大きなメリットです。しかしサブリース会社にとっては、空室リスクを背負うことになるのでサブリース会社にあまりメリットがないように見えます。それなのに契約を勧めてくるのは、なぜでしょうか。最も簡単な理由は、サブリース会社にとってサブリース料が安定的な収入源となるからです。

サブリース契約をすると、オーナーは家賃の80~90%が手残り収入になると解説しました。これは、逆に考えると10~20%がサブリース会社の取り分になることを意味します。「空室リスクを解消できる」との宣伝文句は、不動産投資家にも刺さりやすいのでサブリース契約は増加の一途をたどっているのです。

もちろん、サブリース会社はプロなので自社に不利な契約は結びません。オーナーに不利な契約を結ぶことができれば借地借家法によって簡単に解約されることもないため、サブリース会社はサブリース契約を推進したいと考えるわけです。

6.サブリースを使うかどうかの判断材料

ここまでの解説を踏まえて「サブリース契約をしたほうがいい」と判断できるのは、以下の4つの項目において納得できる場合です。

①保証される賃料が適正である

不動産ポータルサイトなどで調べた結果、適正な保証家賃と判断できるのであれば賃料面での条件はクリアです。

②サブリース会社の経営が安定している

せっかくの好条件でもサブリース会社が倒産してしまうような事態になると意味がありません。そのため「経営が安定している」「十分な実績がある」といったことも重要な判断材料です。

③原状回復や敷金(保証金)の扱いに不利がない

オーナーが気づかないような部分で不利になっていることがあるので、これらの項目をチェックして不利がなければクリアです。

④家賃保証の免責期間が短い、もしくはない

免責期間はないのが理想的です。しかしその場合、サブリース料が高くなってしまうなど別の部分で不利になりかねません。総合的に見て、免責期間が短くコストパフォーマンスに優れているかどうかが重要です。

7.サブリース契約に適している人物像2選

ここまでの解説を踏まえてサブリース契約に適している人物像を2つの項目で整理しました。以下の項目に当てはまる人は、サブリース契約を結んでもメリットが得られると考えられます。

7-1.自分で情報収集することが嫌にならない人

サブリースに限らず不動産の契約は、相手の提案をすべて鵜呑みにするのではなく自分で調べて十分に考慮してから判断するのが基本です。自分にとって不利な部分はないか、しっかりと調べて判断できる人であれば不利な契約を結んでしまう可能性が低いでしょう。

7-2.一攫千金ではなくコツコツ利益型の人

不動産投資は、一獲千金を狙うビジネスモデルではなくコツコツと利益を積み上げていってトータルの収支をプラスにすることが本質です。しかし、コツコツ型の不動産投資にもリスクはあります。

サブリースは、そんな不動産投資のリスクを低減することを目的とした仕組みです。そのため、リスクを抑えながらコツコツと利益を狙っていくスタンスの人はサブリース向きといえます。

8.そもそも都心の優良物件ではサブリース不要?

サブリースの内容を理解していくと「優良物件ならサブリースは不要なのでは?」との仮説が成り立ちます。なぜなら優良物件は、空室リスクが低いのでサブリースがなくても収益力が落ちる心配がないからです。しかしそれは、本当なのでしょうか。

8-1.優良物件では集金代行に軍配

賃貸経営において不動産投資家には、管理形態における「集金代行」「サブリース」の2つの選択肢があります。前者は、家賃集金を代行するサービスで後者は家賃保証を含むサービスです。

例えば前者の集金代行の手数料が3.5%で後者のサブリースが10%だとすると、その差は6.5%となります。対象となる物件が優良物件で将来的に空室リスクをあまり考慮しなくてもよい物件ならサブリースは無駄になる可能性が高いです。

この場合は、集金代行で十分とも考えられます。6.5%は無駄に支払うコストになってしまうため、優良物件ほどサブリースは不要といえるでしょう。

8-2.優良物件こそサブリースによる売却価格低下を防ぐべき

上述したように収益物件を売却する際の価格は、将来に得られる可能性のある利益から算出される収益還元法が用いられます。サブリース契約があると将来の収益についてもサブリース料の分だけ少なくなると見積もられるため、売却価格の面でマイナスです。

一般的に都心の優良物件は、空室リスクが低くサブリース契約がなくても安定的な賃貸経営ができる可能性は高いでしょう。

そんな好条件の賃貸経営においてわざわざサブリース契約をして売却価格まで低下させるのは、愚策といえます。集金代行であれば契約の解除もしやすく売却価格に影響を及ぼすこともありません。

9.まとめ

賃貸経営の経験がない新米オーナーにとっては、手間なく投資物件を運営することができ家賃収入の安定化が見込めるサブリース契約は魅力的といえるでしょう。

しかし、メリットの一方でデメリットやリスクもあります。特に、家賃保証の見直しや免責期間、さらに中途解約が難しいことなどの注意点をしっかりと理解したうえで契約しないと思わぬリスクを抱え込みかねません。

契約に際しては、メリット・デメリットを踏まえつつオーナーにとって不利な条件で契約を結ぶことがないように細心の注意を払うことが大切です。

サブリースに関するよくある質問

Q.サブリース契約の仕組みとは?

サブリース会社がオーナーから物件を一括して借り上げ、入居者に転貸借を行うことによって投資物件を運営します。

Q.サブリース費用の相場は?

サブリース会社がオーナーに支払う金額の相場は、満室時の想定賃料の85~90%程度です。つまり、満室時の想定賃料の10~15%がサブリース費用の相場ということになります。

Q.知っておくべきサブリースの注意点は?

家賃保証に関しては、物件の周辺状況や社会情勢の変化などにより変更される可能性があります。

>>【無料小冊子】不動産投資ローンマニュアル - 仕組みから審査攻略法までを解説

>>【無料小冊子】40の金融機関と接する融資のプロがコロナ禍でも融資を引き出せる方法を解説

【あなたにオススメ】

・人生100年時代には2000万円の貯蓄が必要!貯金では簡単ではないが、不動産投資なら可能性が高まる

・今日からできる!収益不動産の価値を見極める3つの評価方法

・資産運用としての不動産投資の位置づけ

・話題の海外不動産投資はアリなのか?を正しく判断できる5つの視点

・好調が続くREIT投資のメリットとデメリット、今から買うのはアリか